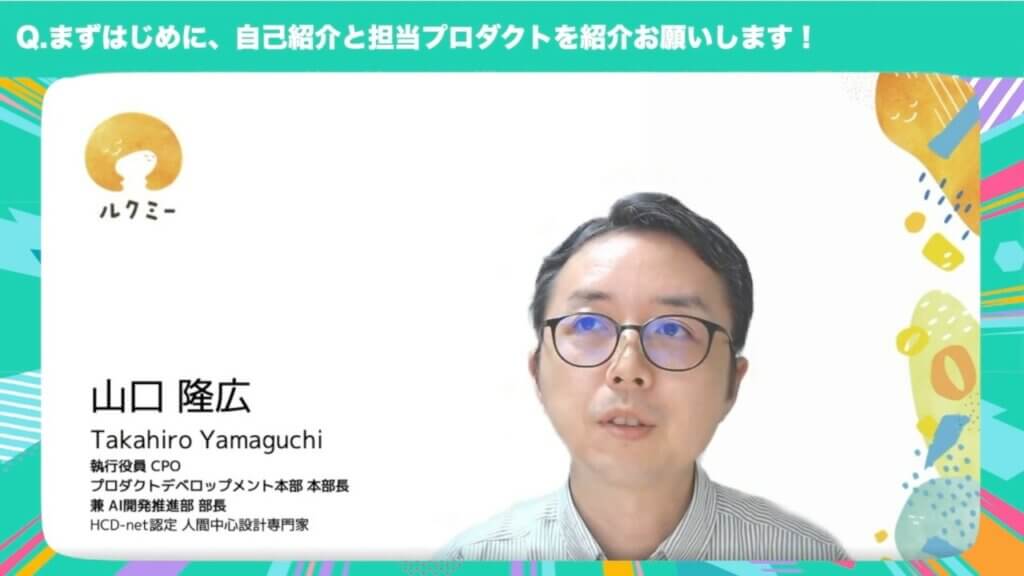

今回は、ユニファ株式会社で執行役員CPO 兼 プロダクトデベロップメント本部 本部長を務める山口 隆広さんにお話を伺いました。

「先生方がこどもに向き合うこと以外のことで消耗しちゃっていて、こどもに向き合う楽しさを感じられる割合が少ない。これはおかしいですよね」。

山口さんは、保育現場の課題をそう語ります。

理系の修士課程を経て、リクルートで求人広告の制作ディレクター、ソーシャルゲームの企画、IoTディレクターと異色のキャリアを歩み、現在は保育総合ICTサービス「ルクミー」全体のプロダクト責任者として活躍されています。

本記事では、

- 保育者が記録したこどもの育ちを”失われた保育”から取り戻す挑戦

- AIを活用した保育記録の自動化と国との連携による新領域

- 「適度な失敗」を重ねて磨かれたチームリーダーシップ

など、プロダクトのビジョンからキャリアのリアルまで深掘りしました。

「失敗しても大丈夫。失敗したことをちゃんとわかって、次に生かせている人なら」という山口さんの言葉は、多くのPMにとって勇気を与えるメッセージになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

目次

① 自己紹介とプロダクト紹介

── まずはじめに、自己紹介と担当プロダクトを紹介お願いします!

山口と申します。ユニファ株式会社で執行役員CPO兼プロダクトデベロップメント本部長を務めています。

当社では「ルクミー」という保育総合ICTサービスを展開しています。現在、私が主にPMとして扱っているのがルクミーの「すくすくレポート」というプロダクトです。

これは、園内に溜まっている大量の写真やデータを活用して、こどもが1年間でどんな育ちがあったのか、何が好きそうだったのかを自動的にまとめてくれるサービスです。先生方は、それを材料に保育計画を立てたり、他の先生と情報共有したりできます。

重要なのは、このレポートを作るために新たにデータ入力する必要がないということです。連絡帳や週案、月案など、普段の業務で記録している情報が自動的に蓄積され、ボタンを押すだけでまとまります。先生方の負担を増やさずに、こどもの成長を可視化できるんです。

② プロダクトのビジョンや対峙する課題、3年後の未来について

── 業界で「おかしいと思う当たり前」や「もっと良くなる余白」があるとすれば?

保育現場の先生方が、こどもに向き合うこと以外のことで消耗してしまっていることです。書類作成の仕事が非常に多く、トイレに行く時間もないほど忙しい先生もいます。しかも残業もあまりできない環境なので、定時内ですべてを終わらせなければなりません。

本当はこどもの遊びをどうしようか、来週はどんなことを学んでもらおうかと考える時間を使いたいのに、あっという間に定時になってしまう。この状況は明らかにおかしいと思っています。

── ルクミーが破壊したい”不公平”とは?

先生方が苦労して記録している、こどもたちの育ちに関する貢献の結果が、先生自身ですら忘れ去られてしまっている。何も生きていない状態になっていることが少なくありません。

自分たちがちゃんと記録したことが、ちゃんとこどもたちに役立っているなと実感できる状態。そういったワクワクできる状態に持っていきたいと思っています。

── この課題に初めて胸が高鳴った瞬間は?

「すくすくレポート」のプロトタイプを作って、先生方に使ってもらったときのことです。

ある先生が「失われた保育が戻ってきたんですよね」とおっしゃったんです。話を聞くと、「忘れちゃうことも失われているじゃないですか。苦労してあんなことやったとか、こどもが発見したエピソードとか、当時は保育園で盛り上がっているのに、1ヶ月ぐらい経つと、もうすべての人がそれを忘れている。このプロトタイプで初めて思い出しました」と。

そんなに忙しいんだな、と同時に、こういったことはどこの園にもたくさんあるんだろうな。このプロダクトは完全に貢献できそうだなと、胸が高鳴った瞬間でした。

── ヒアリングで工夫されたことは?

ヒアリング先が、これまでに関係性のあるお客さんだけにならないよう、気をつけました。

ルクミーの昔のヒアリングは、保育の「質」に課題意識があって、それを優先して動いている先生方が中心だったんです。でも多くの先生方は、保育の「質」が大事なのはわかるけど、もう毎日すぐ定時になっちゃうんです、という状況です。

そのため、そういった状況の先生方にもヒアリングをさせていただきました。また、過去に失注していて、他社のサービスを使われている方にも話を聞きに行きました。サービスに対して、率直に先生方がどう思うのか、そこを確認するようにしていました。

── 3年後、ユーザーの日常はどう変わっていますか?

保護者の方が、園でのこどもの様子を解像度高く知ることが普通にできるようになっていると思います。

保育者の方も、書類作成の負担が軽減され、過去のことがまとまっているので、それをベースに保護者への共有や自身の保育活用に生かす時間を創出できて、やりがいを感じている。そんな状態を実現したいですね。

── 他社ではなく自社でなければ解決できない理由は?

大きく3つあります。

1つ目は、20年以上保育の「質」について発信を続けてきた信頼残高です。保育の専門家の方とも長く話していて、「保育士を置き換えようとしていますか?」と聞かれたときも、「全然そんなつもりないです。このレポートは保育者の専門性がないと作れないものなので」と自信を持って答えられます。

2つ目は、開発組織の規模と質です。業務を楽にするだけなら客観的に誰でもできますが、保育現場の先生のモチベーションが上がって、結果みんな幸せになる、という視点で動けるメンバーが揃っています。

社内の開発メンバーも、営業も、コーポレートメンバーも、「これ大事だからやったほうがいいよね」と1枚岩になりやすい。この一体感は自社ならではのアクセルの踏み方だと思います。

3つ目は、国の政策との連携です。こども家庭庁やデジタル庁ができてから、国の政策レベルでの取り組みが増えています。「こども誰でも通園制度」のように、これまで民間でやっていたものと国のサービスをちゃんと連携して、1つのサービスを組み上げなきゃいけない場面が増えています。こういった新しい領域での挑戦も、今後重要になっていきます。

── 解決に向けた現状のイシューは?

これから開拓してきたいことに対して体制が追いついていないので、仲間を増やしていくことです。

ルクミーは現在プロダクトが15個あり、その中には自社でハードウェアを作ったIoTもあります。直近は産休・育休中のメンバーもいるので、PMとしては5〜6名ほどです。

既存サービスを回しながら、ディスカバリーもバンバン回していこうと思ったら、正直全然足りません。

特にAIの活用という面では、これまでの延長線上ではない新しい思考が必要です。AIの限界も分かった上で、これをどういう課題解決に紐付けるのか考えられる人。そういう人材は、簡単には育たないし、誰でもできるものでもありません。

だからこそ、「すくすくレポート」のようなディスカバリーフェーズのプロダクトを、ちゃんと人を張って事業として伸ばしていける体制を整えたいんです。

③ 個人のキャリアや考え方について

── これまでのキャリアを教えてください。

大学では生物物理化学の修士をやっていました。新卒でリクルートメディアコミュニケーションズに入社し、求人広告の制作ディレクターを目指していましたが、最初は営業からスタート。半年後に制作部門に異動し、その後、情報誌の業務設計を担当しました。

ただ、当時のリクルートは本の会社で、一部の人だけがWebをやれる環境でした。私はずっとWebをやりたかったので、そのアンマッチが辛くて。

その後、ガラケーのソーシャルゲームが流行っていたので、ソーシャルゲーム会社に転職して、初めてWebの仕事に就きました。ソーシャルゲームの企画をやりながら、スマートフォンへの移行期も経験しました。

次に、IoTに興味を持って、最初はフリーランスでハードウェア関連の仕事を始めました。でも自営ではハードウェアを作れないんですよね。当たり前なんですが、工場にもアクセスできないし。

そこでスマートロックの会社に入れてもらって、IoTディレクター的なことをやりました。ハードウェアエンジニアの大先輩たちと仕事をしながら、コードも書かざるを得ない状況になって。これを書かないとリリースできないよね、という場面が多々あったんです。

そしてこどもができて、もうちょっとこどもに近いことをやりたいなと思って、2020年にユニファに入社しました。

── ユニファに入社してからの経緯は?

入社したときは、プロダクトが3〜4個しかなかった時期で、これから10個以上を一気に作るという嵐のような状況でした。

私は保護者アプリ担当として入ったのですが、見せられたガントチャートには「この時期に山口さんが入る」と書いてあって。「要件など、一旦色々整理してからスケジュール立てさせてもらって良いですか…?」という感じでスタートしました(笑)。

信頼残高もない中で、まずはAPIを先輩のサービスとつながなきゃいけない。サービスの都合のいいUIを求められることもありましたが、「アプリではそうするんじゃないんです」と伝えながら、信頼残高を貯めていきました。

当時は「プロダクトマネージャーはミニCEOだ」みたいなことを言っている人が多い時期でしたが、社内を見ると、求められているのはミニCEOじゃなくて、プロジェクトを回せる人、開発ディレクターなんですよね。

だから求人広告を変えたり、組織の立て直しをしたり。入ったばかりで「あなたにはこの会社は合わないかも」と言われても、まだそこまで守るものもないので合わなかったら辞めるしかないか、くらいの気持ちで、手を動かしつつ結構色々なことを言っていました。

その後、エンジニア部門やデザイン部門の立て直しも担当しました。開発部門って、当時は「ビジネスが分かっていないので意思決定を任せられません」という扱いだったんです。

でも実際は、R&D部門も含めてすごいことをやっているのに、全然伝わっていない。保育園の話と同じですよね。何がすごいのか伝わっていないんだけど、「プロダクト開発、遅くないですか?」と見られていた。

そこで、中でこういうことをやっていて、ここはすごい、ここは他社に劣っているかもしれないからちゃんと投資した方がいい、という話をひたすらコミュニケーションしました。

若手の中には、自分の意思があっても先輩がいるので言えない人もいたので、「もっとやればいいじゃん」と背中を押したり。そうしてエンジニアでもデザイナーでも、いろんな芽が吹いてきて。

それから、「山口に開発部門を見てもらったらいいことがあるかも」となって、初めて開発部門全体を見る立場になりました。それが2〜3年前ですね。

── 事前のPMコンピテンシーに関するアンケートの中で強みとして挙げられた「チームリーダーシップ」はどのように磨かれましたか?

1人じゃどうしようもないことが多かったからです。

IoT時代は、ハードウェアを作れない、製造設計ができない、量産もできない。今の会社でもプロダクトが15個あるので、1人ではどうしようもない。BtoBは特に、営業があって、オペレーションがあって、全体を含めてのプロダクトなので、自分だけでできることはたかが知れています。

自分だけでできないことを、いかに成果を出していくか。仕組み作りもちゃんとできなきゃいけないし、適切にコミュニケーションできなきゃいけない。そういった場面で求められることをやっているうちに、結果的にここが強みになったんだと思います。

理論的には、新卒の会社で広告ディレクターの仕事を通じて学びました。リクルートは仕組み化の会社で、全国の営業メンバーが3年で契約社員を卒業するんですが、みんなをちゃんと同じ仕組みに乗せて成果を出す。仕組みで育てて成果を出すんですよね。仕組み作りってすごいなと、そこで学びました。

ただ、ソーシャルゲーム時代には、チームリーダーシップを思い切り失敗しました。初めてマネージャーをやって、ありがちなんですが、メンバーに嫌われたくないコミュニケーションを重視してしまったんです。

でも、それって事業成果につながらないんですよね。結果的に、みんな出世できなくて給料も上がらない。「私はこんなに尽くしているのに」という気持ちが強くなりすぎて、だんだん闇落ちして、組織批判を始めてしまう。そういう方向に行っていました。

それが良くないなってちゃんと気づいたのが、IoTをやっているぐらいのとき。改めてちゃんと仕組み作りをやらなきゃと思いました。

ただ、ハードウェアをずっとやられてきた方々と分かってもらうための仕組みや人の巻き込み方は、ソフトの延長線じゃなかったんです。

例えば、メーカーの人って、新卒で会社入って30年いますという人たちが多いと思うんですよね。IT系の人が「自分の嫌だなと思う方針が会社から言われたら、もう転職しよう」と思うかもしれないけど、メーカーの人はそんなことは思わない方も多い。

そういう文化の違いがある上で、どうやって分かってもらうのか。ソフトのメンバーにも、ハードウェアの人の考え方はこういう理論があるから、こういう考え方になるよね。だから私はこう動くべきじゃん、という話をちゃんとしていました。

ただ、その時の組織規模がそこまで大きくなかったので、チームリーダーシップを頑張ることに対する効果があまりなかったんです。

それがユニファに来て、開発チームが50人ちょっとになって。前職の5倍ぐらいの組織で、いろいろ試行錯誤してきた仕組みやコミュニケーションをやっていくと、「これはちゃんと組織にプラスになるし、成果を出せる再現性もあるな」と実感できました。

── 大切にしている行動指針やマイルールは?

軸足を事業に置くことです。ともすると、プロダクトもなくていいぐらいの考え方をしています。

事業を伸ばそうと思ったとき、プロダクトなのか、オペレーションを変えた方がいいのか、コミュニケーションを変えて期待値を変えた方がいいのか。事業軸でやると、複数の選択肢の中でどれがいいのか冷静に考えられます。

でも、プロダクトに固執しすぎちゃうと、いわゆる「釘を打つことしかできない人は、すべてが釘に見える」状態になって、何でもプロダクトで解決しようとしてしまう。すごい遠回りのことをやっていても気づかないんですよね。

若い時の私には無理でした。プロダクトで全部解決しようと思っていたし、それがプロだと思っていました。だから若手が変にそういう方向に行き過ぎていたり、「これお願いできないと思ってます」みたいなことがあれば、「一旦冷静になりましょう」と言うことが多いです。

あとは、技術の都合で考えすぎないことです。私もエンジニア的なことをやっていたので、「これ作ったら大変だな」と頭をかすめちゃうんですけど、それで意思決定させるとおかしいことになるんですよね。作りやすいけど平凡な結果になっちゃう。

だから一旦それを忘れて、今一番大事な打ち手としてはこれがいいと思う、というところからちゃんと入っていく。そこに倒れそうになったら、先に言っておくようにしています。

── PMにおすすめの本はありますか?

『話し方の戦略』(千葉佳織著)です。

PM向けの本というと、UXデザインの教科書とかが推奨されがちですが、それだと結局、自分ですべてを解決しようとしてしまうんですよね。

この本は、同じ事実なのに伝え方によって全然相手の感じ方が違う、ということをいろんなケースで書いてくれています。日常会話もあれば、CEOが社員に対して伝えるやり方、オリンピック選手がチームに伝える方法など、さまざまな場面が取り上げられています。

チームリーダーシップするときにもすごく役立ちますし、複雑で不確実性が高いものをみんなに信じてもらうには、どういう要素を入れるべきで、どういうことは言わない方がいいのか。そういった材料が相当あります。

PMは話すことが仕事だったりすることもあるので、この本はすごくおすすめです。

新しい戦略を発表するときとか、バーッと書いた後に、ちょっと戻って「この順番よりもっといいやり方ないんだっけ?」と見直したりしています。

作っていて「こんな素晴らしい機能、最高!」となっても、営業メンバーとの温度差が生まれちゃったりするので。周りのメンバーがいいなと思ってくれないと、何も売れないですからね。

④読者へのメッセージ

── 最後に、記事を読んでいる方へメッセージをお願いします!

後半、失敗した話ばかりしているんですが、意外に失敗しても大丈夫です。失敗してもCPOになれます(笑)。

ただ、大事なのは、失敗したことをちゃんとわかって、次に生かせているかどうか。「あれは運が悪かっただけ」となっちゃうとダメだと思います。

若い頃の方がいっぱい許してもらえたりするので、どんどんチャレンジして失敗してください。失敗しているのは、チャレンジしている証拠なので。そうやってPMとして成長していただけると、みんないいのかなと思います。

保育という領域は、本当に意義深いテーマです。こどもに関わる仕事に興味がある方、AIを使って本質的な課題解決をしたい方、失敗を恐れずチャレンジしたい方。ぜひ一緒に、保育現場の先生方とこどもたちの未来を変えていきましょう。

ユニファで一緒に働きませんか?

山口さんが語ってくださった「失われた保育を取り戻す」というビジョンに共感した方へ。

現在、当社が運営する求人サイト Granty には、ユニファ株式会社の プロダクトマネージャー募集 が掲載されています。

👉 求人詳細はこちら

保育AIという最先端の領域で、こどもたちと先生方の未来を変えたい方、プロダクトを通じて社会課題を解決したい方は、ぜひチェックしてみてください。

まとめと皆さんへのお願い

山口さんのお話からは、プロダクトを通じて保育現場の課題を解決しようとする強い意志と、失敗から学び続けるPMとしての成長プロセスを感じることができました。

特に印象的だったのは「軸足を事業に置く」という考え方。プロダクトに固執せず、本当に必要な打ち手は何かを冷静に判断する姿勢は、多くのPMにとって示唆に富むものではないでしょうか。

また、「失敗しても大丈夫。失敗から学べていれば」というメッセージは、若手PMにとって大きな勇気になるはずです。

この記事を読んで「気づきがあった」「共感した」「このフレーズをチームで共有したい」と思った方は、ぜひ 「#GrantyPM」 をつけてSNSで感想をシェアしていただけると嬉しいです。あなたの一言が、他のPMにとっての学びや励みにつながります。