今回は、アソビュー株式会社でCPOを務める横峯 樹さん(@tyokomine)に仕事内容やキャリア、マイルールなどを伺いました。

横峯さんは、エンジニアからキャリアスタートし、株式会社そとあそびを3人で立ち上げ、M&Aを2度受けながら、事業の成長と共に役割を大きく広げられました。現在は株式会社アソビューのCPOとしてプロダクトの将来を定める重要なポジションで仕事をしています。

M&Aをきっかけに組織が一気に大きくなる中での難しさや遊び産業故にコロナ禍の影響を大きく受けた中での苦労話を語っていただきました。また、アソビューのCPOとして、遊び産業のDXを進め、産業全体のインフラを支えるサービスを作り上げていくための戦略策定やPM組織立ち上げにおける考え方や取り組みも細かくお話いただきました。ぜひ最後までご覧ください。

目次

アソビューのCPOとしてプロダクト全体の戦略やビジョンを作り上げる

── まずはご自身の仕事内容について教えてください。

横峯:アソビュー株式会社で、CPO(Chief Product Officer)という役割を担当しています。具体的には、プロダクトマネジメントそのものよりも、プロダクトマネージャーのコーチングや、会社全体としてのプロダクト戦略の策定といった部分が主な業務です。

アソビューをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、当社はレジャー施設の予約サイトを運営しています。ただ、これだけではなく、いくつかのプロダクトを展開しているマルチプロダクトの会社です。私の主な役割は、これらのプロダクト全体における戦略やビジョンを作り上げることです。

── 簡単にプロダクトやサービスについてご紹介いただけますでしょうか?

横峯:弊社のメインプロダクトは、会社名にもなっている「アソビュー!」という予約サイトです。このプラットフォームは、主に休日のお出かけ先を探すためのものです。例えば、テーマパークや遊園地、動物園、水族館などの施設、またはアウトドアのアクティビティ、ダイビングやラフティング、パラグライダーといった少し変わったアクティビティもカバーしています。さらに、ボルダリングや陶芸教室のような体験型のプログラムも扱っています。要するに、休日を豊かにする遊びを探していただけるマッチングプラットフォームとして展開しています。

また、弊社では「ウラカタシリーズ」と呼んでいる別のプロダクト群も展開しています。こちらは、遊びを提供する事業者の方々を対象にしたDX支援が目的です。具体的には、予約システムやチケットの発券システム、さらには業務に役立つ分析ツールを提供しています。このように、マッチングプラットフォームとしての「アソビュー!」と、事業者向けの「ウラカタシリーズ」の2つの軸で事業を進めています。

── 予約システムや発券システムといった部分もご提供されているとは存じ上げませんでした。この辺りの事業はかなり昔から手掛けられているのでしょうか?

横峯:弊社のメイン事業は「遊び」のマッチングプラットフォームであるため、ウラカタシリーズは途中からスタートした事業になります。ただ、このウラカタシリーズも非常に重要な役割を担っています。

いわゆる「フライホイール」のような形で、ウラカタシリーズによるDX支援を通じてパートナー企業をしっかりサポートしています。具体的には、予約システムや発券システムを提供することで、遊びを提供する事業者が在庫を効率的に管理できるようにしたり、業務の効率化を図ったりしています。その結果、パートナー企業の利益率を向上させたり、売上を支援したりすることができるんです。

こうした取り組みによって、遊びの提供者がより魅力的なサービスを増やしていけるようになります。その結果、弊社のマーケットプレイス自体もさらに魅力的なものになっていく。このように、マッチングプラットフォームとウラカタシリーズはお互いに連動しながら成長している形です。

「衣食住」に「遊び」を加えていきたい

── アソビューのプロダクトビジョンを教えていただけますでしょうか?

横峯: 弊社では複数のプロダクトを展開していることもあり、会社全体としてのビジョンをまず掲げています。それが「生きるに、遊びを」です。このビジョンは、会社名にも通じるように、「遊び」という要素をもっと生活に浸透させたいという思いから来ています。

今、一般的に生活における三大要素として「衣食住」が挙げられますが、私たちはここに「遊び」を加えたいと考えています。週末にどこに遊びに行くか、遊びの場所でどんな思い出が作られるかといった体験が、人生の豊かさや人々の心の豊かさに直結していると考えています。このような体験をより多くの方々に提供し、心を豊かにするサービスを提供していくことが、会社全体のビジョンのコアにあります。

その上で、現在はこの会社のビジョンをブレイクダウンして、それぞれのプロダクトビジョンや、会社全体のプロダクト戦略を策定している段階です。これまでは正直なところ、コロナ禍の影響もあり、プロダクトドリブンという形ではなく、会社としてなんとか生き残りを図るような時期が続きました。しかし今、改めて長期的な方向性を決めて、プロダクトドリブンの体制で進めていこうとしているところです。

具体的には、まずそれぞれのプロダクトをしっかりと磨くことを基本に据えています。プロダクトマネージャーたちと話し合いながら、それぞれのプロダクトのビジョンを策定し、これを実現するための戦略を練っているところです。これからが非常に重要なフェーズだと思っています。

── プロダクトドリブンで進められるということですが、現在は組織として変革期に当たるようなタイミングと考えていいのでしょうか?

横峯:まさに変革期だと感じています。私自身としても、そこを意識的に変えていこうとしているところです。これは経営全体としても必要性を認識している部分でもあります。特に、マルチプロダクトで展開している中で、それぞれのマーケットプレイスを魅力的にしていこうと思うと、遊びの産業そのものをDXすることが避けて通れません。

遊び産業のDXを進めるためには、既存の予約管理やチケット管理だけではなく、パートナー企業が抱える業務の細かな部分にまで入り込んだDXプロダクトを数多く開発していく必要があります。このようなプロダクトを提供することで、パートナー企業が本質的に「遊び」の魅力そのものを向上させる方向に専念できる環境を作ることが、弊社の役割だと思っています。

これが進んでいけば、マーケットプレイス全体がより豊かになり、結果的に利用者の皆さんにも、「次はここに行ってみたい」と思える魅力的な選択肢がさらに増えていくでしょう。

そのため、複数のプロダクトを同時に展開し、それぞれを磨き上げていくという観点が非常に重要だと考えています。プロダクトドリブンへの転換がどこまで進められるかが、現在の大きなテーマであり、私たちは今、まさにその転換期にいるのだと思います。

── 現在のプロダクトマネージャーやプロダクト組織はどのような体制になっていますか?また、プロダクトマネージャーは何名ほどいらっしゃるのでしょうか?

横峯:現在、正式にプロダクトマネージャーとして動いているのは5名ほどです。ただ、この体制は今年の7月から大きく変わりました。実は、それ以前は明確にプロダクトマネージャーというポジションを置いておらず、私自身がCPOであると同時に「アソビュー!」というメインプロダクトのプロダクトマネージャーを兼務していました。

そのため、他のプロダクトではプロジェクトマネージャーや開発マネージャーといった役割の方々が、さまざまな要望を整理して推進する形で運営していました。ただ、マルチプロダクトで展開していく中で、それぞれのプロダクトの方向性を明確にし、磨き上げていくためには、専任のプロダクトマネージャーが必要だと感じたのです。

そこで、今年の7月に「プロダクトマネージャーを置きます」と宣言し、各部署でさまざまな役割を担っていた方々の中から5名を任命しました。このタイミングまでに、少しずつ準備を進めて、7月から本格的にプロダクトマネジメントの体制を整えた形です。

現在は、各プロダクトに最低1人ずつのプロダクトマネージャーを配置しており、メインの「アソビュー!」については2名のプロダクトマネージャーが担当しています。それぞれがプロダクトのビジョンを策定し、どのように価値を提供し磨いていくかを考えながら進めている状況です。この体制で、プロダクトドリブンの組織としての基盤を作っていこうとしています。

── 現在プロダクトマネージャーとして任命されている方々は、もともとどのような職種のご経験をお持ちだったのでしょうか?具体例を教えていただけると嬉しいです。

横峯:具体的に申し上げると、まず「アソビュー!」のプロダクトマネージャーを務めているメンバーの一人は、もともと開発畑ではなく、マーケティングやディレクター職のような業務を担当していました。アプリのグロース経験も持っており、プロダクトマネジメントに近い業務を行っていた人材です。いわば、プロダクトマーケティングマネージャー的な役割をしていた人物ですね。現在は、開発チームと密に連携しながら、事業責任者とロードマップを描いて推進していく形でプロダクトマネージャーとして活躍しています。

その他のプロダクトマネージャーは、もともとエンジニアリングや開発組織の中でプロジェクトマネージャーを務めていたメンバーが多いです。彼らは開発組織全体のマネジメントを担いながらも、「本来はプロダクトマネージャーとして働きたかった」という思いを持っていました。ただ、実際にはプロジェクトマネージャーとしてデリバリーに特化せざるを得ない状況で、ディスカバリーとデリバリーのバランスが取れないまま働いていました。

このような背景もあり、「役割を明確に分けよう」と決断し、今年の7月にプロダクトマネージャーを5名任命しました。また、それとは別に、プロジェクトマネージャーも7~8名程度配置しました。このプロジェクトマネージャーの方々は、エンジニアの中から適性のあるメンバーを選び、デリバリーの強化を担ってもらっています。

これにより、ディスカバリーを担うプロダクトマネージャーと、デリバリーを推進するプロジェクトマネージャーが明確に役割分担される体制を整えました。両者が連携しながら、まずは確実に価値をユーザーに届ける仕組みを構築している状況です。

── 今の体制で役割を変えられたことで、やりたいことができている状況だと思います。実際のところ、どんな様子ですか?

横峯:本当に楽しそうですね。まさに「水を得た魚」という表現がぴったりだと思います。これまでは、ほとんどが「この作業はいつ完了しますか?」「このリソースで間に合いますか?」といった話ばかりで、プロダクトマネージャーというよりはプロジェクトマネージャーとしてデリバリーに専念せざるを得ない状況でした。納期やリソース配分に関するやりとりがメインで、本来のプロダクトマネジメントの業務である「どういう戦略で進めるべきか」「顧客にどのような価値を提供するのか」といったテーマについて考える時間がほとんど取れなかったのです。

今では、プロジェクトマネージャーにデリバリー部分を委譲したことで、彼らが本来向き合いたかった戦略や顧客価値にフォーカスできるようになりました。例えば、「このフェーズでこういうタイミングでこのテーマを試してみよう」「ここでPoC(実証実験)を実施しよう」といった新しい取り組みが動き始めています。

まだ新体制になって3ヶ月程度なので、形になっている部分は少ないかもしれません。ただ、本人たちは非常に意欲的で、以前に比べて明らかに楽しそうに取り組んでくれています。この役割の変更が、彼らにとっても、そして会社にとっても、良い方向に進んでいるのを実感しています。

── こうした取り組みを進める中で、プロジェクトマネージャーがデリバリーに引っ張られがちな状況について、どうお考えですか?

横峯:どこでも起きがちな課題だと思っています。特にプロジェクトマネージャーがデリバリーに偏りすぎてしまう問題は、当社でも大きな課題でした。実際、「プロダクトマネージャーをやりたい」と入社してくれた人が、結果としてデリバリーマネージャーになってしまうケースもありました。それは組織としても非常に重要な改善ポイントだと考えています。

さらに、事業の成長やフェーズを考えると、今後もっと多くのプロダクトマネージャーが必要になると思っています。その際、顧客に真に価値を提供できるプロダクトマネージャーを育てるためには、デリバリーマネージャーの経験が重要なステップだと感じています。だからこそ、今回の体制変更で、プロジェクトマネージャーの役割を明確化し、さらにプロダクトマネージャーにステップアップするための道筋を作ることを意識しています。

現在、プロジェクトマネージャーにアサインしたメンバーには、もともとエンジニアリングしか経験がなかった人も多いです。そうしたメンバーが実際に顧客と接点を持つ機会を増やし、視野を広げる段階を作りつつあります。この流れの中で、彼らが次のステップとして、プロダクトマネージャーの領域に踏み込んでいけるようなキャリアパスを設計しています。

今回、大胆にプロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーをアサインしたことで、既に「この人は将来的にプロダクトマネージャーとして活躍できそうだな」と感じるメンバーも出てきています。次の課題としては、そうした人材をいかに育て、組織全体でプロダクトドリブンの文化をさらに強化していけるか、というところに注力していきたいと思っています。これはまだ第一歩にすぎませんが、非常に重要なステップだと感じています。

── 先ほど会社のビジョンについてお話しいただきました。そのビジョンと横峯さんご自身の個人の価値観やキャリアビジョンは、どのようにつながっているのか教えていただけますか?

横峯:私の個人の価値観を振り返ると、幼少期に両親にいろいろな場所へ遊びに連れて行ってもらったことが非常に強い思い出として残っています。その楽しい記憶が、今でも心に深く刻まれているんですよね。こうした楽しい思い出というのは、多くの場合、外出先での体験に結びついていると思います。

ただ、魅力的な遊び場やお出かけ先を積極的に見つけるというのは、実際にはなかなかハードルが高いものだと感じています。私たちはこのサービスを運営しているので、日常的にさまざまな遊び先を見る機会がありますが、一般の方々にとって、自分が本当に楽しめる場所を探すのは簡単ではありません。

そんな中で、私自身のテーマとして「楽しく生きる人を増やしたい」という思いがあります。もちろん、人生には辛い経験もありますし、家族の中でもそうした思い出は少なからずありましたが、それでも「楽しく生きる」というテーマは、私の中で揺るぎない軸になっています。

例えば、「この週末にどこへ行こう」と考える楽しみや、「このお出かけを楽しみに今日を頑張ろう」といったモチベーションを持てる瞬間って、多くの人にとってかけがえのないものだと思うんです。こうした喜びをもっと多くの方々に提供できるサービスを作ることが、私自身にとって非常にしっくりくる使命だと感じています。

また、自分がユーザーとして熱中できるサービスに関わりたいというポリシーもあります。実際、私自身も「アソビュー!」を非常に積極的に活用していて、社内ではダイヤモンド会員(過去6ヶ月で10万円以上×12回以上の利用)としてヘビーユーザーになっています(笑)。自分がユーザーとして楽しめるサービスを通じて、多くの人の楽しい体験を支援することが、私のキャリアビジョンや価値観と直結していると感じます。

── 横峯さんのキャリア観に関連して、日々の働き方やモチベーションについて、さらに深くお話しいただけますか?

横峯:私が好きな言葉の一つに「努力は夢中に勝てない」というものがあります。この言葉の通り、自分が夢中になれることを日常的に行っている感覚が強いですね。

私自身、遊び先を探したり、実際に遊びに行ったりするのが本当に好きなんです。そのおかげで、たとえばクライアントが新しいイベントを開催している情報などに営業チームよりも先に気づいてしまうことがよくあります(笑)。その時に、「なんでこれうちで扱ってないの?」と営業チームに伝えることもあるんです。自分が日常的に情報をチェックしているからこそ気づけることが多いんだと思います。

これはある意味、「努力している」というよりも、単に自分が好きでやっていることがそのまま仕事に結びついている感覚です。普段から、楽しみながら「これ絶対うちで扱ったら盛り上がるはず!」と感じるものを見つけて、それをフィードバックするという流れが自然にできています。

こうした働き方は、結果的に自分の好きなことがそのまま仕事になっている状態ですし、日々の仕事が楽しく、幸せに感じられる大きな理由だと思っています。仕事がただの「義務」ではなく、好きなことの延長でできているというのは、非常にありがたいことだと思いますね。

アソビュー!の顧客接点を拡充していきたい

── 現在向き合われているプロダクト群に関して、横峯さんが現在向き合われている具体的な課題やそれに対する解決策があれば教えていただけますか?

横峯:一つ挙げるとすれば、「アソビュー!」における顧客接点の拡充です。

例えば、「海沿いに住んでいるから、子どもにサーフィンをやらせたい」と思っていらっしゃる方の場合、その考えるきっかけ自体は、おそらくアソビュー以外のどこかで得ていることが多いんですね。その後、「何かいい体験がないかな?」と考えて、アソビューで検索し、予約していただくという流れになっていると思います。このような「顕在化したニーズ」に対して、適切な情報を提供し、体験予約をスムーズに行っていただくことは、現在のアソビューでもある程度実現できていると感じています。

ただ、今後の大きな課題は、その「顕在化する前のフェーズ」にアプローチすることです。たとえば、「海沿いに住んでいて、子どもが3歳くらいだから、そろそろサーフィン体験を考えませんか?」といった情報を、もっと早い段階で提供すること。このように、「週末にどこへ行こう?」と悩む多くの親御さんに、事前に思いつく選択肢を提示することができれば、非常に価値のある提案ができると思っています。

週末の予定を考えるときに、「どこも思いつかないから、いつもの公園でいいや」となることは多いと思います。でも、実際には、特別な思い出を作れるような素晴らしい場所はまだまだたくさんあるはずです。それを適切に提案し、週末が特別なものになるサポートをすることが、アソビューの大きな役割だと思っています。

この課題を解決するために、昨年からアプリのリニューアルを進めています。もともとアプリをリリースしたのは2年ほど前ですが、そこからさらに使いやすく、個々のユーザーに特化したコンテンツを提供する方向へと進化させています。たとえば、その人に合ったおすすめの体験やお出かけ先をプッシュ通知やアプリ内で提案する仕組みを強化することなどを目指しています。

これによって、ユーザーが未来をワクワクしながら考えられるような体験を提供し、アソビューをより多くの方にとって欠かせない存在にしていきたいと思っています。

── それこそ最近はAI活用がよく話題になっていますが、アソビューさんでもそのあたりを活用しながら進められる方針なのでしょうか?

横峯:AI活用については、裏側の検索アルゴリズムや情報表示のロジックなどで既に機械学習を取り入れています。こちらはどちらかというと生成AIではなく、従来の機械学習を活用して、ユーザーの検索体験やコンテンツの表示を最適化する取り組みを進めています。

ただ、提案の幅や質をさらに広げるためには、まさに昨今話題になっている生成AIの能力も積極的に活用する余地があると考えています。たとえば、ユーザーごとにどういった切り口で、どのような提案が響くのかをAIでパーソナライズしながら、より精度の高いおすすめを提供することを目指しています。

現在はまだ試行錯誤の段階ですが、AIの可能性を積極的に探りながら、ユーザー体験を向上させる方法を模索しているところです。生成AIを含めた技術の進化を取り入れることで、より多くの方にとって有益で楽しい体験を提供できるようにしていきたいと思っています。

── 自分の知らないような情報が、アソビューのアプリなどで簡単に手に入るようになるといいなと、つい考えながらお話を伺っていました。

横峯:おっしゃる通り、こうした情報は大きな伸びしろのある領域だと考えています。

現状、当社では定常的に運営されているレジャー施設や体験型のサーフィンショップなどを掲載することはできていますが、地域のイベント情報に関してはまだまだ網羅しきれていません。たとえば「湘南の辻堂海浜公園で今週末にこんなイベントが開催されます」といった情報や、市が発信しているイベントの告知などが挙げられます。これらの情報は、チラシや市のLINE配信、さらにはインスタグラムなどから発信されているものが多いですが、個別にチェックしないと見つけられないのが現状です。

情報通なママさんのように、これらを日常的にインプットしていれば素晴らしいですが、実際には多くの方がそこまで時間を割けないのが現実ですよね。お出かけ先の選択肢は非常に多様で、公園、広場、市が主催するイベントなど、もっと多くの人に知られて活用されるべきものがたくさんあります。それらを一元化して、適切なタイミングで情報を届ける仕組みを作ることは、私たちがこれから解決したい課題の一つです。

マンションの一室で始まり、CPOになるまでのキャリア

── これまでのキャリアについて教えてください。

横峯:もともと大学では情報系の学部に所属しており、そこでプログラミングを学びました。そのため、キャリアのスタートはエンジニアとして、ウェブの開発を手掛ける形で始まりました。ウェブエンジニアとして約2年ほど経験を積んだ後、2014年に株式会社そとあそびというベンチャー企業の立ち上げに参加しました。

その時はマンションの一室からスタートするような小規模なベンチャーで、メンバーは創業者、新代表、私の3人だけでした。この環境では、プロダクトマネジメントという概念を意識したわけではありませんが、プロダクトマーケットフィットを追求する中で、自然と「誰にどのように届けるか」といった考え方を磨いていました。この時期は、エンジニアとしてコードを書きつつ、プロダクト全般に関わることを経験しました。

その後、そとあそびが株式会社アカツキにM&Aされ、一気に組織規模が拡大しました。ここでは開発組織を統括する開発マネージャーとして活動しましたが、組織の成長に伴う課題やプロダクトの進化が思うようにいかない状況も経験しました。

2016年ごろ、プロダクトマネジメントという概念に出会ったのが大きな転機でした。当時、開発責任者として組織を率いていましたが、プロダクトマネージャーという明確な役割が必要だと感じました。そして、自分で「プロダクトマネージャーになります」と宣言し、役割分担を文書化。プロダクトマネージャー、事業責任者、プロジェクトマネージャーのそれぞれの役割を明確にし、エンジニアとの連携も再定義しました。この取り組みを進める中で、目標やKPIを設定し、数字を追いながらプロダクトを改善する方法を学びました。

その後、2年ごとに役割が変化していきました。ある時はそとあそびの代表取締役として活動し、その後、この会社がアソビュー株式会社にM&Aされる形でジョインしました。そこからは、アソビュー本体の事業責任者として約3年ほど活動しました。

そして直近では、今年の7月に現在のCPO(Chief Product Officer)としての役割に専念する形で、マルチプロダクト戦略の推進やプロダクトマネージャーの体制整備を進めています。このように、エンジニアから始まり、プロダクトマネージャー、事業責任者、CPOと幅広い経験を積みながら現在に至っています。

── アカツキにジョインし、さらにアソビューへと移るなど、キャリアの中で激動の時期が多かった印象を受けます。特に組織の急成長や転換期は大変だったのではないでしょうか?

横峯:本当に大変でした。それぞれのタイミングで異なる大変さがありましたね。そとあそびでは15人くらいの規模だったところから、アカツキにジョインして、そこから半年ほどで一気に200人規模まで拡大しました。特に開発組織が100人ほどに増えた時期は、自分にとって初めての大規模な組織運営の経験で、苦労も多かったです。

当時、ひたすら採用面接をしながら、組織を増やしていく必要がありました。基準を語り、「こういう未来のためにこういうサービスを作りたい」「この技術スタックで尖った開発をやろう」といったビジョンを伝えるのに全力を注いでいました。ただ、採用した方々と一緒に働く中で、組織全体の意識を一つにまとめ、全員で同じ方向を向くという部分では、自分のスキル不足もあり、難しさを感じました。

入社していただいた方々が増える中で、どのようにチーム全体を調和させ、一つのプロダクトに向かって進むかという課題に直面しました。その時期は、正直なところ、自分としても反省点ばかりで、どうしたらもっと良くできたのだろうかと日々考えていました。

そうした困難の中で、一つの解決策として見つけたのが「プロダクトマネジメント」という考え方でした。当時はプロダクトマネジメントを意識的に導入することで、少しずつチームを整理し、方向性を明確化していけたのが大きな転換点だったと思います。結果的には貴重な経験をさせてもらえた時期でしたが、当時のチームには本当にたくさん助けてもらい、またご迷惑もかけた部分があったと思っています。

その激動の時期が、現在のキャリアやマネジメントの基盤を作る重要な経験になったのは間違いありませんが、振り返るとやはり「あの時は本当に大変だったな」と思いますね(笑)。

── 本当に大変な状況ですね。他にも激動だった出来事はありますか?

横峯:もう一つ挙げるとすれば、そとあそびの代表に就任してから約3ヶ月後、日本全国で緊急事態宣言が発令された時期ですね。コロナ禍の影響で、当社の売上は一気に前年比の5%ほどにまで落ち込みました。「5%でも外に出かける人がいたんだ」と感じるほどで、ほとんどの方が家から出られない時代でした。

私が代表になったタイミングで、それぞれの事業をどのように戦略的に伸ばしていくかを実行し始めた矢先のことでした。2月頃には「これはただごとではない」と感じていたのですが、クルーズ船のニュースを皮切りに、どこにも行けない状況へと突入しました。この未曽有の状況にどう対応していくべきかを、ひたすら考え続けた日々でしたね。

とはいえ、私は「お出かけや遊びという概念が完全になくなることはない」と信じていたので、それを前提に、どう生き残るかを軸に戦略を組み立てていきました。

不安になる社内のメンバーに対し、現状と未来の見通しをなるべく丁寧に話し続け、同時にM&Aによる再起に向けて動き続けていました。

コロナ禍で、観光業を含む多くの業界が大きな打撃を受けたことは言うまでもありません。先行きが見えなくなったあの時期の経験は、非常に厳しいものでしたが、同時に会社としての耐性や新たな可能性を見つけるきっかけにもなったと思っています。

── 本当に大変な時期をCEOとして牽引したのですね。当時の状況をもう少し詳しくお聞かせいただけますか?

横峯:当時は、そとあそびのCEOとしての立場で、まだアソビューにジョインする前でした。アカツキの子会社として活動していたので、「明日潰れるかもしれない」という切迫感よりは、「ここからどうリカバリーしていくか」が主な課題でした。

事業をどう立て直すか、どのように事業を変化させていくかを模索し、限られたリソースの中で最大限の可能性を追求していました。お出かけできない時期があるからこそ、自然の中に出かける需要は必ず高まる。そう信じて身近でおでかけできる情報の発信や、コロナ対策に関する情報をいち早く掲載企業と連携して細かく記載していきました。同時に大きな一手としてアソビュー社とのMAを進めていました。

当時はやはり不安も多かったですが、この状況を通じて、自分自身のリーダーシップや決断力が問われる経験を積むことができましたし、仲間と共に挑戦する大切さを改めて実感することができました。

── アソビューにM&Aでジョインした後の戦略について教えていただけますか?

横峯:そとあそびでは、当時2つのサービスを提供していました。一つは「そとあそび」というアウトドアレジャーに特化した予約サイト、もう一つは「ウラカタ予約」という予約管理システムです。この「ウラカタ予約」は、遊びを提供しているパートナー企業に向けた裏方の業務支援のためのシステムで、今でも「ウラカタシリーズ」として引き続き運用されています。

M&Aにおいて、特にシナジーが期待されたのは「ウラカタ予約」の部分でした。このシステムは、アソビューの顧客に限らず、他の顧客も含めて利用可能で、成長の伸びしろが大きい領域だと考えました。実際、この領域はジョイン後も順調にシナジーを発揮し、パートナー企業のDX支援や予約管理の効率化に大きく寄与していると感じています。

一方で、「そとあそび」については、アソビューが持つ既存のサービスと会員基盤を融合させることで、ユーザーにとってより多様な選択肢を提供することを目指しました。アソビューの中では、日常的で気軽な遊びの提案が主ですが、「そとあそび」は厳選されたアウトドアアクティビティを扱う役割を担い、キュレーションメディアとしての価値を発揮する形を取ってきました。

ただし、役割の見直しの結果、「そとあそび」自体は2025年2月をもってサービスを終了することになりました。この決定は、リソースをより効果的に集中し、他の成長領域に注力するための判断です。

現在、アソビュー社の重要戦略の一つに「ウラカタシリーズ」のさらなる拡大があります。予約システムや在庫管理などを通じてパートナー企業のDXを推進し、遊びの産業全体を支えるインフラとしての役割を強化することが、M&A後の成長戦略の中心となっています。これにより、パートナー企業の業務効率化や利益向上を支援しながら、アソビュー全体の競争力を高めていくことを目指しています。

── 事業責任者として事業運営を担う役割と、CPOとしてマルチプロダクト戦略を推進する役割は、当然ながらミッションややるべきことが異なると思います。横峯さんとして、マルチプロダクト戦略を実現するにあたり、プロダクトドリブンな成長を目指す上で、役割を分けた方がいいと判断したのですか?

横峯:簡潔に言うと、そういう考え方でした。もちろん、事業の状況や組織全体の役割分担の背景もありますが、やはり事業ごとの成長性や成長率を踏まえたときに、このタイミングで「他のプロダクトをどう展開していくか」「全体としてプロダクトを磨き上げられる状況をどう作るか」を考える必要性が大きくなりました。

実は、CPOという肩書き自体は私がアソビューに入社した直後から付いてはいたんです。ただ、その時点では事業責任者としての役割が主で、実際の業務の大半が事業運営に集中していました。そのため、頭の中も事業単位での目線に引っ張られていて、アソビュー全体を最適化するようなプロダクト戦略を深く考える余裕はなかったと感じています。

一方で、会社をもう一段大きく成長させるためには、全体を見渡しながらシナジーを最大化し、それぞれの事業が補完し合える体制を作る必要があると考えました。そのためには、一つの事業を徹底的に伸ばすことも重要ですが、それを担う事業責任者をしっかり据えて、事業運営を任せることが必須でした。そして、自分は全体の設計やプロダクト戦略に専念するという役割分担をすることで、より全社的な成長を実現できるのではないかと判断しました。

こうした経緯から、事業責任者を引き継いでもらい、自分はCPOとしてプロダクト全体を設計し、それぞれの事業がよりシナジーを生み出せる仕組みを作ることに専念しています。この役割分担が、アソビューを次のステップへ進めるために必要だと感じています。

好奇心を原動力にして高いスキルを習得

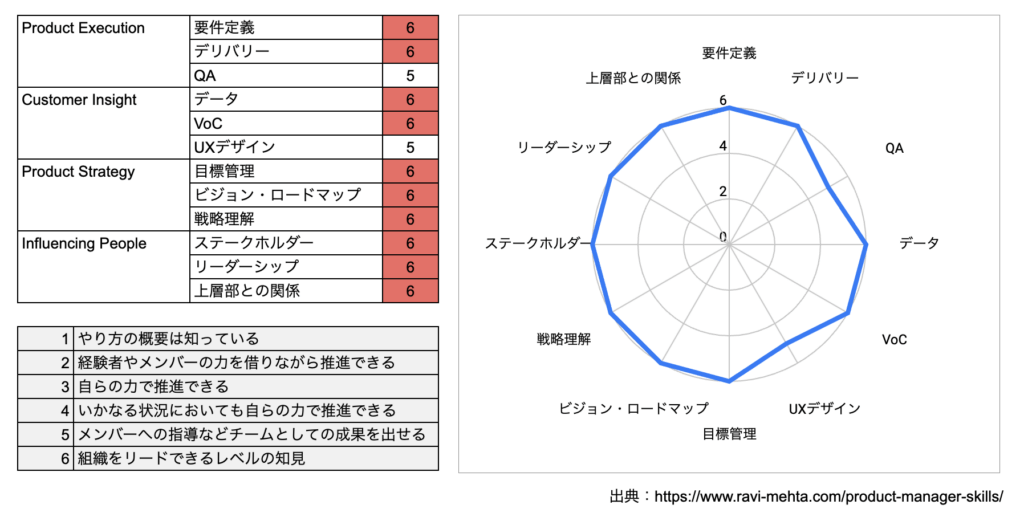

出典:https://www.ravi-mehta.com/product-manager-skills/

── 今回、横峯さんからは、Product StrategyとInfluencing Peopleの領域が強みであるという自己評価をいただいておりますが、その強みを培ってきたスキル開発について、どのようなエピソードがございますか?

横峯:Product StrategyとInfluencing Peopleのスキルについては、プロダクト組織以外のマネジメントを経験したことが大きかったと思っています。

私はもともとエンジニア出身で、プロダクトに関しては高い解像度で把握しやすい部分がありました。例えば、特定の課題やイシューが発生した際、それをどう設計し、開発チームと連携して作り上げるかを頭の中で組み立てることが自然にできました。そのため、エンジニアリングチームとの会話はスムーズでしたし、これについては同じようなバックグラウンドを持つ方なら共感していただける部分もあると思います。

ただ、事業責任者として営業、カスタマーサポート、マーケティングといったプロダクト開発以外のチームをマネジメントする立場になった時、まったく違う課題に直面しました。どうすればこれらのチームと効果的に連携し、目標達成に向けた一体感を生み出せるのか。この問いに対する私の結論は、「目標設定とビジョンの解像度がすべて」というものでした。

そのためには、まず会社や事業として実現したいものを腹の底から共有できる目標やビジョンを作り、それをメンバーと一緒に考え、自分ごと化してもらうことが不可欠でした。この過程で、メンバー全員が納得感を持ち、目指すべき方向性に同意する状態を作ることが何より重要だと学びました。

実際、営業チームやマーケティングチームをマネジメントしている際も、このアプローチが非常に効果的でした。目標と役割を明確にし、KPIの設定や進捗管理をメンバー自身が主体的に行えるようにすると、チームが自然と動き出すようになる。その経験を通じて、プロダクトストラテジーや人を巻き込む力が磨かれたと感じています。

加えて、この経験をプロダクト組織に応用すると、さらに大きな効果がありました。プロダクトのビジョンやロードマップを高い解像度で共有することで、エンジニアたちとも「目先のタスク」ではなく、「事業や顧客に提供する価値」を基盤に会話ができるようになりました。このように、事業責任者の経験を経たことで、プロダクトに関する戦略的な視点や、ステークホルダーを巻き込む能力がより深まったと感じています。

── 事業責任者や代表として、これまで自身がプレイヤーとして経験のない部門のマネジメントもされてきたとのことですが、その際に、先ほどおっしゃっていた「ビジョンの腹落ち」や「目標設定・管理」が重要という考えに至るまで、何か苦労や壁にぶつかったことはありましたか?その過程について教えてください。

横峯:めちゃくちゃ苦戦しましたね(笑)。私はインプットを好むタイプで、いろいろなフレームワークや理論を学ぶのですが、それをそのまま現場に当てはめようとすると、うまくいかないことが多かったです。

たとえば、営業組織に”THE MODEL”で言及されているような分解方法を提示して、「こうやれば営業活動を構造化できる」と話すんですが、現場の営業の方々からすると、「いきなりきれいなフレームを持ち込んできたな」という感覚だったんだと思います。敵意があるわけではないものの、現場感や実際の課題感と合致しておらず、目標の話をしてもお互いに納得感がない、かみ合わない、ということが続きました。

そこで、最初にやったのが、フレームワークとしてOKRを導入することでした。まず、「オブジェクティブ(目標)」をみんなで共通言語として理解しようと考えました。そのために、チーム全員にOKRの本を配って読んでもらい、「この本に書いてある方法で運用していこう」と共通認識を作るところから始めました。

さらに、会社や事業のビジョンを明確に共有するため、ビジョンを一緒に作るワークショップも行いました。このワークショップでは、「ビジョンを実現するためにどんな要素が必要か」を徹底的にブレイクダウンし、具体的な優先事項を決めていきました。

その上で、たとえば「このタイミングではここに注力するから、この役割を担ってほしい」と明確な問いを投げかけ、具体的な行動につなげるようにしました。この問いに対する回答をチームから出してもらい、それを一緒にディスカッションして言語化していく。このプロセスが重要だったと思います。

言語化については、私の方で補助的にサポートできる部分もあったので、「これとこれがこういうつながりだよね」とか、「この目標はこう解釈できる」といった形で解説しながら進めました。ただ、最初は本当にぎこちなく、「この人、何を言っているんだろう?」と思われていたと思います(笑)。

時間をかけて一緒に作り上げていくことで、少しずつ「一緒に目指すべきもの」が腹落ちする状態を作れました。今振り返ると、こうした丁寧なプロセスが、マネジメントの基盤を作る上で非常に大事だったと感じています。

── OKRの本を配ったとのことですが、他にどんな本を配ったことがありますか?

横峯:結構いろいろ配ってきましたね(笑)。最近では「TRANSFORMED イノベーションを起こし真のDXへと導くプロダクトモデル」を配りました。これは、共通言語を持つためにインストールしておくのが一番手っ取り早い、という考えからです。

チームメンバーそれぞれがインプットしているものが違いますし、言葉の意味やイメージしていることも人によって異なることが多いです。「なんとなくこんな感じでしょう」といった曖昧な認識では、やはり進行が難しくなってしまうんですよね。そこで、役割の定義や目的、目標を明確にするために、分かりやすく言語化したり、明文化したりすることを意識しています。そのためのツールとして、本を使うのが非常に効果的だと思っています。

ただ、しっかり読み込んでもらうためには、工夫が必要です。私の場合、チーム全体に配る際には、読んだ内容を基にディスカッションする読書会を開催したり、運用にどう落とし込むかを一緒に考える場を設けることが多いです。運動会的なイベントのように、みんなで楽しくやれる仕組みにすることもありますね。

── これまでのご経験から、プロダクトマネージャーとしてのスキルが高い状態にあると思いますが、キャリアの中でスキル開発に関する考え方や、どのようにスキルを習得してきたかについて教えていただけますか?

横峯:実は、スキル開発という観点で意識してきたことはあまりなくて、どちらかというとキャリアの考え方としては「計画的偶発性理論(Planned Happenstance)」に基づいている部分が大きいと思います。

具体的には、常に自分の好奇心をベースに動いています。興味を持ったことがあれば、徹底的に調べてみたり、YouTubeで情報収集したり、本を読んだりと、日常的にインプットを重ねます。その中で「今これをやるべきだ」と思うことが自然と浮かんできて、それを周囲に発信するようになる。そうすると、不思議とその領域に関連する役割が巡ってきて、それをこなしていくうちに結果的にスキルが身についていく。そんな形が多いですね。

つまり、スキルを意図的に「これを学ぶぞ」と計画的に身につけているというよりは、好奇心に従って学びを深めた結果、それがスキルとなり、経験を積む場を得られているのだと思っています。

これまでのキャリアでも、だいたい2〜3年ごとに役割が変わっています。そのたびに新しい好奇心の対象が現れて、その周辺の知識を一気に吸収し、のめり込む。そしてまたその延長線上で新しいロールが巡ってくるという流れを繰り返してきた気がします。

── この先のキャリアや役割についてはどのように考えていますか?

横峯:きっとまた何かしら役割の変化があるんじゃないかと思います。実はこれまで、同じロールを3年以上続けたことがあまりないんです。それは少し飽き性なところもあるかもしれません(笑)。ただ、自分が好奇心を持った分野についてはとことん夢中になり、その分野のインプットを一気に深めていく。さっきお話しした「努力は夢中に勝てない」という考え方がまさにそれなんですが、好奇心の対象が変わると、自分が発信する内容や関心のあるテーマも自然と変わってきます。

そうなると、周囲も「この領域を任せてみたら面白そう」と感じてくれるタイミングがやってきて、結果としてキャリアが形成されている、という流れですね。だから、自分のキャリアを長期的に細かく計画することはほとんどなく、「今興味があることを深めていく」というのが基本的なスタンスです。

マイルールは「小さな約束を守る」であり、大事にしているのは「プログラマー三大美徳」

── 大切にしているマイルールを教えてください。

横峯:一つ、とても大切にしている言葉があります。「小さな約束を守る」という言葉です。これは新卒で入社した会社で、私の上司ではなかったのですが、別の部署の上司の方が仰っていた言葉で、以来ずっと私の中で重要な指針になっています。

この考え方は、仕事でもプライベートでも、そして生き方全般において基盤になっていると思っています。それこそ3歳の子どもに対しても、「約束を守ることの大切さ」を口を酸っぱくして伝えているくらいです。

私は、自分が幸せな状態を保つ上で、自己肯定感が重要だと考えています。そして自己肯定感の高さは、「自分自身に課した約束を守れている度合い」によって大きく左右されるのではないかと思っています。たとえば、「今度飲みに行きましょう」や「サーフィン行きましょう」といった一見小さな社交辞令のような約束であっても、それを実現しようとするかどうか、そして実現できたかどうかが、自分の言動に対する信頼や自信につながると考えています。

また、人との信頼関係を築く上でも、小さな約束を守ることが土台だと思います。どんなに些細な約束でも、それを守り続けることで生まれる信頼感は、関係性を深める上で欠かせません。それと同時に、自分自身が「言ったことを守れている」という感覚は、幸せに生きるための非常に重要な要素だと感じています。

だからこそ、子どもに対しても「自分で言ったことを守らないといけない」という姿勢を徹底しています。もちろん、厳しくしすぎて鬼のように思われることもありますが(笑)、それくらいこの価値観は大切にしていますね。

── 共感できる部分がありつつ、横峯さんのエピソードからもかなり徹底されているんだろうなと感じますね。

横峯:もちろん私自身も完璧にできているわけではありませんし、守れなかったときに落ち込むこともあります。でも、「約束を守る」という姿勢は、やはり習慣化につながる重要な部分だと思っています。

たとえば、「英語を勉強したい」といった目標でも、自分でルールとして課したことをどれだけ実践できるかが鍵になります。守れている状態のほうが、やっぱり自己肯定感が高くなりますし、その自己肯定感が高い状態のほうが幸福感も増しますよね。そして、幸福感が高い人のほうが成果を出しやすいという研究結果もありますが、私自身もそれを実感しています。

だからこそ、自分をいい状態に保つことに最もコミットすべきだと思っています。そのために最も大切な行動が、「約束を守る」ということなのかなと考えています。

── 先ほど「小さな約束を守る」という行動指針についてお話しいただきましたが、他に大切にされている考え方やルールがあればお伺いしたいです。

横峯:もう一つ大切にしているのは、新卒でエンジニアとして働き始めた頃に教わった「プログラマー三大美徳」です。Perlの生みの親であるラリー・ウォール氏が提唱している「怠惰」「短気」「傲慢」のことです。この考え方は、今でも仕事をする上でとても重要だと感じています。

気合と根性で何とかする場面ももちろんありますが、やはりそれだけでは限界があります。効率的で生産的に物事を進めるために、「もっと楽にできないか」「システム化したほうがいいのでは?」という視点を持ち続けることが重要だと思っています。私自身も怠惰なところがありますし(笑)、短気な性格でせっかちなので、「どうすれば短縮できるか」「もっと効率よくできるか」を常に考えるようにしています。

── それは、エンジニアとしてのキャリアの中で培われた価値観なのでしょうか?また、立場が変わってもその考えは一貫しているのでしょうか?

横峯:立場が変わっても一貫している価値観だと思います。エンジニア以外の方にもよくこの話をしています。エンジニアの方々は、もともと「どうすれば効率化できるか」「生産性を上げられるか」という気質を自然と持っていることが多いですが、ほかのチームや部門では必ずしもそうではない場合があります。

たとえば、営業やカスタマーサポートのチームをマネジメントしていると、「仕組み化しよう」「もっと効率的にやろう」といった視点が十分に持たれていないケースを目にすることがあります。その結果、目の前のタスクをただひたすら頑張って終わらせているだけで、全体的な生産性が向上しない、という状況が起きがちです。

そういった場合には、エンジニアの考え方を取り入れてもらうようにしています。「この作業、Google Apps Scriptを使えば一瞬で終わるよ」とか、「これを自動化すれば3時間分の時間が生まれるよ」といった提案をして、効率化の良さを実感してもらうことが大切です。「時間が浮けば他の価値ある仕事に使える」という考え方を、全員が共有できるようになるのが理想ですね。

なぜ(Why)を徹底的に共有していくことがいいチーム作りの基盤になる

── いいチームを作るために工夫されていることはありますか?

横峯:この話は、先ほどのコンピテンシーの話ともつながる部分があるのですが、「なぜ(Why)」の部分を徹底的に共有することが、いいチームを作る上で非常に重要だと思っています。

プロダクトマネジメントの4階層で言うと、一番上のWhyが最も大切です。チームとして「何を目指しているのか」「なぜこの事業が存在しているのか」「どういう価値を顧客に提供しようとしているのか」といった根本を共有できているかどうかが、チームの成功に直結すると思っています。

これは、作るものの方向性に限らず、チームとしての存在意義や目標についても同じです。例えば、「このプロダクトを作ることで、顧客のどんな課題を解決しようとしているのか」という部分が、チーム全体に浸透している状態を作ることが重要です。この共有が欠けると、チームが作業ベースになりがちで、顧客に価値を届けるという本質的な目的から遠ざかってしまうことがあります。

そのため、Whyを徹底的に共有することに力を入れてきました。事業責任者をしていたときには、ほぼ毎週のようにビジョンの話をする時間を設けていました。また、プロダクトマネージャーとしても、バックログやチケットに対して、「なぜこのチケットが存在するのか」「このタスクがどのように顧客価値に繋がるのか」といったWhyを明文化して共有することを徹底していました。

加えて、口頭でも共有する機会を積極的に作っていました。毎週30分の時間を取って、全てのチケットについてWhyを説明し、チームと議論する場を設けることも行っていました。これを継続的に行うことで、チーム全体が共通の目的意識を持ち、作業がただの「タスク消化」ではなく、「価値提供」のための活動になっていくと感じています。

やはり、Whyを見失わないことが、いいチーム作りの鍵だと思っています。

いい企画を生み出すためには「インプットの量と質を高めること」が重要

── 質の高い企画や課題に対して筋のいい打ち手を生み出すために、意識して取り組まれていることはありますか?

横峯:これも以前触れた話と少し重なる部分があるのですが、やはり「インプット」がすべての基盤だと思っています。自分の中に取り込んだ情報や知識からしかアウトプットは生まれないので、インプットの質や量を意識することが大切です。

その中でも、私は「徹底的に真似をする」という姿勢を大切にしています。いわゆるTTP(徹底的にパクる)という言葉がありますが、これを実践することが、良い企画や解決策を生み出す第一歩だと思っています。実際に、私が関わるプロダクトも、その多くがどこかの何かを参考にし、それを基に形作られていることが多いです。

もちろん、本当にイノベーティブなものを生み出そうとすると、単なる真似では限界があるのですが、まずは要素を組み合わせていくことで、それ自体が新しい形になることが多いです。同じものを作るのではなく、参考にした要素を独自の文脈やプロダクトの目標に応じて組み合わせることで、新しい価値を提供できると思っています。

たとえば、あるサービスの特定の機能やデザイン、または別の業界で見たシステムの仕組みなど、日常的に目にするものすべてがインプットの対象です。それを基に、「このアイデアをどう活かせるか」「この仕組みを自分たちのプロダクトにどう反映できるか」を考える習慣を持っています。

この意識は、日々の生活の中で自然に備わってきたものだと思います。今では「インプットを意識する」という感覚すら薄れてきていて、無意識的に取り込んで考え、アウトプットにつなげるようになっていると感じています。

── 日常の中でインプットをする際に、特に意識されている方法やティップスがあれば教えていただけますか?

横峯:私が日常的に意識しているのは、「なぜそうなっているのか」を考える癖をつけることです。目に見えるものや、身の回りで起きていることに対して、「これを作った人の気持ちを想像してみる」というのを常にやっています。

たとえば、街中にある広告一つを見ても、「なんでこの場所にこの広告を出したんだろう?」とか、「どういう人に届けたくてこういうデザインにしたんだろう?」と考えます。あるいは、店舗に入ったときには、「なんでこの場所に出店したんだろう」「なんでこのメニューがあるのか」「なんでこの机の配置なんだろう」ということまで気にします。

もう少し深く考えると、「この店舗で働いているスタッフの人たちは、なぜここで働こうと思ったんだろう?」とか、「この配置を決めた人は何を狙ったんだろう?」ということも想像します。

こうした「なぜなんだろう?」という思考を持つことで、日常的にいろいろなものから学びを得られるんです。もちろん、すべてを深く考えると頭がパンクしてしまうので、自然と取捨選択はしていますが、この考える癖を日常的に持っていることで、世の中のいろいろな現象や物事が、単に目に見える以上の背景や意図を持っていると気づけるようになります。

そこからさらに調べてみると、新しい知識やインプットが得られることも多いです。結局、日常で起きていることや目にするものに対して、「これなんでだろう?」という感覚を持ち続けることが、インプットの質や幅を広げるポイントだと思います。

── 今のお話の中で、立場や役割が変わることで、疑問を持つ対象や視点が広がるというのは非常に共感しました。特に経営や事業責任者という立場になると、日常的に考える範囲が変わるというのは興味深いですね。これまでのご経験の中で、そうした視点の変化についてさらに教えていただけますか?

横峯:確かに、立場や役割が変わると視点や考える対象は大きく広がると思います。たとえば、プロダクトマネージャーとしての仕事に集中しているときは、スマホアプリやWebサービスなどのプロダクトそのものに注目し、「この機能の裏側はどういう仕組みなんだろう」「どうやって設計されているんだろう」といった技術的な面やユーザー体験の部分に焦点を当てることが多かったです。

一方で、事業責任者やCEOのような立場になると、「この店舗はどういう仕組みで利益を出しているんだろう」「この広告をこのタイミングで打ち出す意図は何だろう」といった、プロダクトを超えたビジネス全体の仕組みや戦略に目が行くようになります。それこそ、「この店舗の立地で本当に採算が取れているのか?」とか、「この広告が具体的にどの程度の効果を見込んでいるのか」といったことが気になるんです。

こうした視点の変化は、やはり経営や事業全体を見渡す役割を担ったことで自然に身についてきたものだと思います。プロダクトマネージャーだけをしていたら、おそらくそこまで深くは考えなかっただろうな、という部分も多いですね。

── プロダクトマネジメントのトライアングル(ビジネス、テクノロジー、UX)を考えると、視点を広げることが大事ですね。ただ、その広さを持つのは簡単ではないと感じます。

横峯:プロダクトマネージャーに求められる視点というのは非常に広いですが、すべてを一度に深く持つことは現実的には難しいと思います。特に新しくプロダクトマネージャーに就任したメンバーには、それぞれ得意不得意がありますし、自然と自分が見がちな視点に偏りがちです。

そのため、彼らには異なる角度からフィードバックを与えるようにしています。たとえば、「もっとビジネス面を深掘りして考えられるといいね」とか、「この機能のユーザー体験について、もう少し視点を変えて考えてみよう」といった具合です。

私自身も、いろいろなロールを経験したことで、幅広い領域に対して浅く広く学びを得られていると思います。ただ、専門領域が深い方々には到底及ばない部分もたくさんあるので、そういった人たちと協力しながら、自分なりの視点をさらに広げることを日々意識しています。

横峯さんからのおすすめの本

── プロダクトマネージャーにおすすめの本がありましたらご紹介お願いします!

横峯:Granty PMさんの記事を拝見していると、『INSPIRED』や『Lean Startup』といった定番の本はほぼ網羅されているのではないかと思いますので、今日は少し趣向を変えて別の本をおすすめしたいと思います。

私がご紹介したいのは、『その幸運は偶然ではないんです!』という本です。この本は「計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)」を解説しているもので、キャリアの形成についての視点を提供してくれる内容になっています。

計画的偶発性理論の中心的な考え方は、キャリアは偶然の出来事だけでなく、自分の好奇心を持ちながら環境の中で継続的に行動し、視野を広げて周囲で起きていることにアンテナを張り、その機会が来たときに飛びつける準備をしておくことが重要だというものです。この「好奇心」「視野の広さ」「行動力」の3点がキャリアを作る基盤であるという考え方が描かれています。

プロダクトマネージャーに求められる資質や役割は、この考え方と深くつながる部分があると感じています。プロダクトマネージャーには幅広い視点や視野が求められますし、プロダクトマネジメントのトライアングル(ビジネス、ユーザー、テクノロジー)の中でも、好奇心を持ちながら広範囲にわたる知識を吸収し、状況を見極めて行動することが求められます。

この本に書かれている「偶然を活かす力」や「周囲のチャンスをつかむ準備をする」というスタンスは、プロダクトマネージャーとしての仕事を進めるうえでも非常に役立つ考え方だと思いますので、ぜひ一度読んでみていただければと思います。

もう1冊おすすめしたいのは、『他者と働く』という本です。この本は、プロダクトマネージャーに限らず、どのような仕事でも非常に参考になる内容だと思っています。特にプロダクトマネージャーは、さまざまなステークホルダーとコミュニケーションをとりながら仕事を進める役割ですので、この本で語られている考え方が役に立つ場面が多いと思います。

この本の副題に「分かり合えなさから始める」とありますが、この「分かり合えないことを前提にする」という考え方が非常に大切だと感じています。コミュニケーションがうまくいかないとき、よくある原因の一つは、相手に対して「これくらいは理解してくれているはず」「こういう役割の人だから、こうしてくれるだろう」といった期待を持ちすぎてしまうことだと思います。しかし、それが裏切られたと感じると、ストレスや不満に繋がりやすくなります。

この本では、人と人が本当に分かり合うことの難しさを前提として、どうやってコミュニケーションを取ればいいかが示されています。特にプロダクトマネージャーは、開発者、ビジネスサイド、マーケティング、さらには経営陣など、多岐にわたるステークホルダーとの連携が求められるため、相手に寄り添いながら「何をどう伝えるか」を考える力が重要になります。

私はこの本をよく周囲のメンバーにおすすめしています。特に、新しいプロジェクトを立ち上げるタイミングや、コミュニケーションが課題となっているときには、「まずこの本を読んで、ベースの考え方を揃えよう」という形で活用しています。

プロダクトの成長は、結局はコミュニケーションが円滑に進むかどうかにかかっている部分が多いと思います。お互いの前提がズレていることを認識し、それをどう埋めるか、どう相手に寄り添うか。これができるかどうかで、プロジェクトの進行やチームの雰囲気が大きく変わると思います。

最後に

横峯さんのお話はいかがでしたか?

今回のインタビューでは、横峯さんのプロダクトマネジメントに対する姿勢や価値観、キャリアを通じた経験、そして現在CPOとして取り組まれていることについて、多くの学びをいただきました。

横峯さんが大切にされている「楽しく生きる人を増やしたい」という価値観は、アソビューが掲げるビジョンと深く結びついており、それがプロダクト開発や組織づくりにも反映されていることが印象的でした。また、「努力が夢中に勝てない」という言葉が象徴するように、夢中で取り組むことで自然と成果がついてくるという姿勢が、横峯さんご自身のキャリアや日々の活動の中に一貫して感じられました。

さらに、CPOとして「マルチプロダクト戦略」の実現に向けてプロダクトマネージャー組織を立ち上げ、明確な役割分担をしながら進められている取り組みも、非常に学びの多いものでした。特に、役割が変化しても幅広い視野を持ち、インプットを欠かさない姿勢が、視座を高め、多様なロールで活躍するための基盤になっていることは、多くのプロダクトマネージャーにとって刺激になるはずです。

また、日常的な「問い」の持ち方や、プロダクトだけでなく様々な物事を「なぜそうなっているのか?」と考える姿勢は、横峯さんの多様な経験や役割の中で培われたものであり、プロダクトマネージャーとしてのスキルアップに繋がる大きなヒントであると感じました。

インタビューを通じて、横峯さんのキャリアや思考のスタイルが、どのように現在の役割に結実しているのか、そしてそれが組織やプロダクトをどのように牽引しているのかを深く知ることができました。本日は、貴重なお話をありがとうございました!

感想や得られた気付き、気になったフレーズがありましたら、「#GrantyPM」を付けてツイートしてみてください〜!

先輩PMにオンライン相談できます!

Granty PMでは、先輩PMにオンライン相談ができます!

素敵な先輩PMがたくさんいますので、こちらからぜひご覧ください!

PMインタビューの掲載企業・PMを募集中!

PMの業務やキャリア、思考を深掘りするインタビュー記事の掲載について、インタビュー内容など、詳細はこちらからご覧ください。